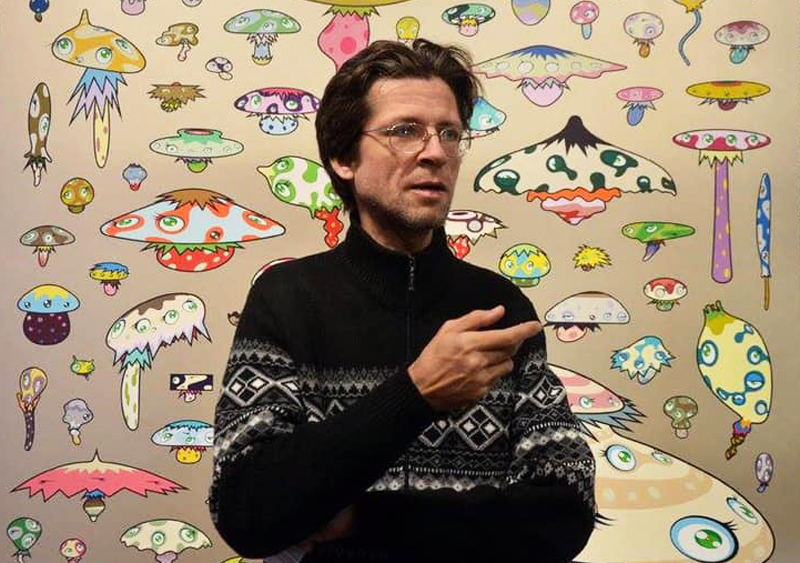

В ленте Facebook Дмитрия Васильева - либо анонсы концертов, либо публикации, в которых его отметили знаменитые музыканты. Однако постепенно вы заметите другую важную категорию. Грибы. Вот Дмитрий держит сморчок — узор и структура плодового тела не менее "иные" и странные, чем музыка, которой он интересовался. Правда, чтобы дойти до грибов, сначала вам придется продраться через сотни соболезнований, написанных на всех языках мира.

Чёрное море поглотило Дмитрия 7 сентября 2018 года.

— Оккультизм, эстетика ужаса, абсурд, маргинальность, перверсии и девиации — вот, та оптика, которой пользовался Дмитрий Васильев при выборе интересующих его явлений в музыке, — вспоминает Евгений Вороновский, участник проекта Cisfinitum, преподаватель кафедры саунд-арта и саунд-дизайна НИУ ВШЭ, — Исследователь заброшенных и пугающих пространств. Аутентичный и настоящий индустриальщик, адресат дискографий The Gerogerigegege, Coil и Runzelstirn & Gurgelstøck. В этом его уникальность. В этом его коренное отличие от няшных парадоксальных лапочек из современного искусства, пресыщенных буржуа и клубных тусовщиков на пике моды. Дмитрий Васильев был персонажем Мамлеева. Диму, как и музыку, которой он занимался, побаиваются и игнорируют.

Палеомикология

В интервью англоязычному блогу Concrete Shelves (Прим. — название отсылает к авангардному течению "Musique Concrete") Дмитрий вспоминал:

В интервью англоязычному блогу Concrete Shelves (Прим. — название отсылает к авангардному течению "Musique Concrete") Дмитрий вспоминал:

— По рассказам мамы, когда мне еще не было двух, любимой игрушкой стало старое радио: ящик, размером со стол, с ручками настройки снаружи.

Зинаида Васильева говорила, что звук заворожил сына с детства. А если что-либо его интересовало, то он старался систематично и досконально разобраться. Наверное, сегодня ему бы подошло слово «гик». 290 (sic!) выпусков подкаста "Независимая электронная музыка" тому хорошее подтверждение.

Вместо того, чтобы абсорбировать полюбившийся предмет в себя полностью, Дмитрий хотел им делиться. Школьником он выпускал самодельные брошюры, рассказывающие об интересных фактах из области естественных наук. А в 1993 году, уже студент первого курса МИРЭА, набил рюкзак кассетами с экспериментальной и индустриальной музыкой, и устроил лекцию с продажей в парке Севастополя. В увлечении грибами он демонстрировал те же энциклопедические познания, что и в музыкальной сфере. Здесь уместно вспомнить абсолютно родственного в музыкально-грибном плане композитора Джона Кейджа (John Cage). И переиначить афоризм Сергея Курёхина, чтобы вынести в заголовок.

Попробуем назвать гифы, т.е. органы мицелия, из которых состоял сложный и удивительный организм — музыкальный энтузиаст Васильев. Журналист. Издатель. Автор и радиоведущий. Исследователь. Лектор. Промоутер. Владелец лейбла. Культуртрегер.

Дмитрий организовывал концерты, зачастую исходя из личной убежденности, что тот или иной музыкант должен выступить в России — это обогатит каждого, кто встретится с ним. Изданных лейблом Monochrome Vision записей — 55. На сайте лейбла размещён довольно резкий дисклеймер: "Мы не имеем возможности заниматься продвижением неизвестных музыкантов и новых коллективов. Не тратьте ваше и наше время на разговоры по этой теме". Не умаляя заслуг тех, кто помогал Васильеву, стоит признать: львиную часть работы он делал в одиночку. В одном из поздних интервью он скажет: "[…] есть немало других проектов, которые хотелось бы успеть осуществить. Успеть — это самое трудное".

Слова и споры

В 1995 года Васильев издал первый выпуск журнала "Независимая электронная музыка". Венцом его издательской деятельности станет монументальный академический труд VIVA ITALIA — 800-страничная книга об итальянской экспериментальной музыке 1955 — 2015 годов.

Нашлось в политике издательства IEM место и для давнего увлечения — книга миколога Михаила Вишневского "Галлюциногенные грибы России". Она посвящена памяти Дмитрия. Книга завершается статьей-послесловием о жизни и творчестве Васильева .

С 2015 года Дмитрий еженедельно выпускал подкаст с уже знакомым названием: "Независимая электронная музыка», всего опубликовал 290 выпусков. Труд — титанический, но выполненный с присущей педантичностью. Каждые выходные вы включали свежий выпуск и отправлялись в путешествие по нестандартным и загадочным звуковым территориям. Вашим проводником был неизменно спокойный и чарующий голос. Речь — правильная, красивая, образная. Вы не видели человека, по ту сторону акустической мембраны, но хотели бы познакомиться с ним, чтобы выказать почтение.

— Попробуйте прочувствовать тоже, что эта музыка вызывает во мне, — предлагал ведущий вкрадчивым голосом. И слушатель напрягал все чувства, даже те, для которых нет физического органа.

Вспоминает музыкант, поэт и журналист Александр Старостин (Фёдор Сволочь, Theodor Bastard):

— Когда в Санкт-Петербурге 1990-х мы планировали издание журнала "Бульдозер",то про авангардную и экспериментальную музыку существовали преимущественно фэнзины. И всё. Их нельзя было купить. Их посылали друзьям по переписке. Неумелые ксерокопированные листки, написанные зачастую плохим языком, с попыткой писать об независимой музыке, как «танцевать про архитектуру». Параллельно выходили официальные рок -журналы. Например Fuzz, главным редактором которого я в последствии стал. В Москве был «Птюч», посвящённый в основном электронной танцевальной культуре. По сути, пустыня. Мы, меломаны и слушатели редкой музыки, метались в поисках хоть какой-то информации.

Сегодня сложно представить каково это было: на заре интернет-эры, с модемными соединениями и сайтами, сделанными на коленке. Каково же было моё удивление, когда я узнал, что в Москве появился журнал "Независимая Электронная Музыка"! Не просто фэнзин, сделанный на ксероксе. А большой журнал с академическим подходом, с приложениями в виде кассет, с иллюстрациями. Этим журналом руководил Дмитрий Васильев. Это было настолько из ряда вон, что я прыгнул в поезд до Москвы и буквально на следующей день сидел на его тесной кухоньке и пил чай. С тех пор наша дружба и общение не прекращались до самой его трагической гибели. Издания "Независимой Электронной Музыки" и то, что его делал один человек, очень вдохновили нас. Мы тоже хотели делать "Бульдозер" не листком или газеткой, а глянцевым серьезным журналом. Одно из первых интервью у нас было с Димой Васильевым. Я взял его на той самой кухоньке. Его вклад в развитие музыкальной журналистки в стране огромен, он писал вдумчиво, не на потребу, академически и точно. Я уверен, что он придерживался чёткого понимания, что независимая музыка — не значит "подвал", "неаккуратность" и прочий "трэш", с чем у многих ассоциируется андеграунд. Васильев был пионером, не жалевшим ни времени, ни средств на издание дисков и журнала, на служение искусству, которое он любил. Можно сказать, что он отдал всю свою жизнь этому и безусловно его влияние ощущается по сей день на всех, кто пишет в России об подобной музыке или слушает её.

Ризоморфы

Васильев осознавал, что они с единомышленниками вряд ли заполнят стадион. Число подписчиков его подкаста на разных платформах, всегда переваливало за тысячу, а ВК-группа собрала 5 тысяч заинтересованных участников. Однако кажущаяся немассовость такой музыки неоднозначна: свежий пример - авангардный композитор Хильдур Гуднадоуттир (Hildur Guðnadóttir), которая стала триумфатором Grammy в 2020 году за саундтрек к сериалу HBO «Чернобыль». Её работа — симфония вакуумных дверей и насосов. А её же тревожная атональная музыка к "Джокеру" завоевала "Оскар". — Подобная музыка остается непонятной и невостребованной, со стороны большинства музыкальной аудитории, — говорил Васильев о творчестве итальянского композитора и антрополога Джанкарло Тониутти (Giancarlo Toniutti). Эти слова применимы практически к любому исполнителю, который был ему искренне интересен. С другой стороны, почти каждый выпуск подкаста "Независимая электронная музыка" противоречил такому утверждению. Подбирая в качестве иллюстративного материала самый радикальный индастриал или эмбиент, Васильев показывал, как экспериментальная музыка повлияла на мейнстрим. Его главными героями были творцы, о которых массовый слушатель скорее всего не слышал. Зато Nurse with Wound, Pantera, Брайан Ино (Brian Eno), Lustmord, даже Depeche Mode упоминались в его материалах как второстепенные персонажи.

Грибное тело пою

Лучшее, на данный момент, жизнеописание Дмитрия Васильева — статья Виктории Мирошниченко "Один в поле воин: как Дмитрий Васильев создал российскую независимую электронную сцену". На сайте "НОЖа" она, заслужено, входит в подборку избранных публикаций. Если не читали, то могу лишь порадоваться наслаждению, которое вам предстоит. Я попросил Викторию объяснить, чем её заинтересовала фигура Васильева.

Лучшее, на данный момент, жизнеописание Дмитрия Васильева — статья Виктории Мирошниченко "Один в поле воин: как Дмитрий Васильев создал российскую независимую электронную сцену". На сайте "НОЖа" она, заслужено, входит в подборку избранных публикаций. Если не читали, то могу лишь порадоваться наслаждению, которое вам предстоит. Я попросил Викторию объяснить, чем её заинтересовала фигура Васильева.

— Часто говорят, что для формирования крупного культурного явления, необходима поддержка государства или иные костыли, - говорит автор. - Васильев — хороший либертарианский пример, как человек самоорганизованно построил целый музыкальный мир, стал серым кардиналом этой истории и всё это совершенно вне институционально. При этом нельзя сказать, чтобы Дмитрий был харизматичной персоной. Скорее наоборот. Он был замкнутым человеком, и его глубокий интерес увлекал других интересоваться подобной музыкой. Его роль как пропагандиста и популяризатора невозможно переоценить.

Однако с громким заголовком статьи Виктории не согласен Евгений Вороновский, один из главных организаторов отечественной нойз-сцены в 1990-х:

— Дима безусловно влиял своим каталогом редкой маргинальной электроники и рецензиями в журнале и на сайте. Дима был инфлюэнсером. Он не создавал русскую независимую сцену, это ошибка: он просвещал её и пропагандировал исключительно западные группы за редкими исключениями. Дмитрий о российской музыке не знал и не писал вообще, и как раз популяризация нашей сцены познакомила с ним меня и Дениса Данченко (лейбл Insofar Vapor Bulk, соратник Алексея Борисова групп Центр, Ночной проспект).

Первым российским автором, о котором написал Дмитрий, был Михаил Атом. Следующим российским проектом выпала честь быть мне: Cisfintum удостоился отдельной статьи, а вскоре публикации на лейбле Monochrome Vision. Я горжусь тем, что Васильев неоднократно называл Cisfinitum своей любимой российской музыкой, и отнюдь не из вежливости. Дмитрий создал на русском языке гигантский информационный портал, посвященный аутсайдерской электронике. Для популяризации европейского шумового андерграунда Дима сделал невероятно много. У нас есть лейблы, которые занимаются электроакустикой и импровом, или нойзом и эмбиентом. Дима был мультижанровым исследователем. Его как коллекционера интересовало всё малоизвестное, странное, пугающее, маргинальное, труднодоступное. Он принялся с исследовательской дотошностью описывать культуры, в которые никто не додумывался заглянуть. А если заглянул, то отшатывался в недоумении, ужасе и отвращении. Никому до Димы не приходило в голову написать статьи об Atrax Morgue или Allerseelen.

Подлесок

"Как и в своих подкастах, Дмитрий в равной степени спокойно и интеллигентно говорит о любом подлинно творческом мышлении во всех его проявлениях. Будь то тихий, смахивающий на гика-поисковика филдрекордер, или, например, Марко Корбелли, единственный участник проекта Atrax Morgue, закономерно покончивший с собой обладатель всех возможных перверсий и душевных расстройств", — из рецензии Эдуарда Лукоянова на книгу Viva Italia.

Микориза с киноэкраном

Массовую известность, со всеми необходимыми оговорками к такой характеристике, Васильеву принёс фильм "Тиннитус" Даниила Зинченко и Евгения Вороновского. Посмертно.

История создания фильма уникальна сама по себе: он задумывался, как интимный портрет русской экспериментальной музыки, отталкиваясь от "фрязинской сцены" ("Старуха Мха", Der Golem). Интервью с Васильевым должно было стать всего лишь рядовым эпизодом. Но известие о его гибели переформатировало ленту целиком.

Эманация смерти была заложена в картину изначально, но собственной кончиной Васильев воздействовал на искусство в библейском смысле: смертию смерть поправ. Если вы пока не видели фильм, вас ждут удивительные полтора часа. Благо режиссёр выложил его для свободного доступа на YouTube. Впрочем, и в этом можно узреть философско-микологический смысл: грибница потенциально бессмертна. А творческое наследие и влияние Васильева — споры, которые продолжают его бытие.

Евгений Вороновский:

— Он был исследователем ужаса в звуке. Мне кажется, это его важнейшая функция с точки зрения оккультизма. Почему-то никому не приходит в голову говорить об этом, все делают вид, что он занимался музыкой. Я полагаю, что информационного следа, оставленного диминой деятельностью, любому хватит на несколько жизней. Он сделал всё, что должен был. Достойно завершил дело и ушёл вовремя.

Дмитрий ВАСИЛЬЕВ

Свежие альбомы

Хроника23 апреля

1956 – Восходящая звезда Элвис Пресли дал свой первый концерт в Лас-Вегасе. На широкую ногу карьеру певца поставил его менеджер - полковник Том Паркер, предприимчивый нелегальный иммигрант из Голландии »»

1964 – Образована фирма граммофонных пластинок "Мелодия", впоследствии ставшая государственным монополистом в области записи и распространения музыки в СССР. Одна из звукозаписывающих студий "Мелодии" находилась в здании англиканской церкви в Вознесенском переулке в Москве »»

2000 – Умер Александр Косорунин («Неприкасаемые») »»

Родились

Maria CALLAS (1923)

Calvin OWENS (1929)

Roy ORBISON (1936)

Ray PETERSON (1939)

Alan BROADBENT (1947)

John MILES (1949)

Narada Michael WALDEN (1952)

ARASH (1977)

Taio CRUZ (1983)